ARKEO è uno pseudonimo che racchiude la sua ricerca artistica, ispirata alla natura primordiale, agli archetipi filosofici e alla memoria storica. Fin da bambino, ha coltivato una passione per l’arte, influenzato da grandi maestri come Caravaggio, Rodin e Bacon. Il suo lavoro fonde passato e futuro, utilizzando materiali come metallo, legno antico e materiali di recupero per creare opere che evocano un senso di tempo sospeso. La sua pratica, che definisce demiurgica, è guidata da un’urgenza creativa istintiva e si avvale di un forte dialogo curatoriale. Attraverso l’arte, ARKEO esplora il rapporto tra evoluzione umana e tecnologia, interrogandosi sul futuro dell’umanità e sull’importanza di preservare sensibilità ed emozioni nel progresso tecnologico.

Il tuo nome d’arte, ARKEO, evoca un senso di ricerca, memoria e stratificazione. Come è nato e cosa rappresenta per te?

ARKEO nasce dall’esigenza di avere uno pseudonimo che custodisca il mio anonimato, una sorta di scrigno per il mio refugium somniorum. Rappresenta tutto ciò che alimenta la mia fantasia: la Natura, le espressioni primordiali dell’arte e dell’architettura, gli archetipi filosofici e spirituali. Attraverso questo nome, desidero che siano solo le mie opere a dialogare con il pubblico, supportate da un’attenta e virtuosa attività curatoriale.

Il tuo lavoro sembra attingere a una dimensione arcaica ma al tempo stesso proiettarsi verso il futuro. Quali sono le influenze che hanno segnato la tua ricerca?

Credo che la comprensione del passato possa tracciare il futuro dell’uomo. Le raffigurazioni enigmatiche nelle grotte preistoriche hanno orientato la mia visione artistica, portandomi a rappresentazioni semplici e poco materiche, più focalizzate sullo spazio che sulla plasticità. Sin da bambino, mio cugino Carlo, che aveva conosciuto A. Warhol a New York, mi trasmise la passione per l’arte. Tuttavia, il mio interesse si è rivolto altrove: il fascino delle poche opere rimaste di Antonello da Messina, la maestosità di Tiziano, la potenza espressiva di Caravaggio e Diego Velázquez. In scultura, sono stato colpito dall’Adamo di Rodin e dal Moretto di Gemito. In architettura, ho ammirato Alberti, Barozzi, il razionalismo di Guerrini, Lapadula e Romano, fino a Scarpa e Calatrava. Ho amato le città metafisiche di De Chirico, le figure di Balthus e le trasfigurazioni sofferte di Bacon, che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo in una mostra a Lugano nel 1993.

Se dovessi definire la tua pratica artistica in tre parole?

Ne scelgo una sola: demiurgica.

Nei tuoi lavori si percepisce un senso di tempo sospeso, quasi fossili di un’umanità passata o futura. Qual è il tuo approccio ai materiali?

Il materiale è alla base della creazione e spesso ne racchiude il significato. Il metallo mi riporta alle origini della civiltà, alla forza della fusione e alla sua valenza alchemica. Il legno, pregiato e antico, trasmette calore e vitalità. Il riciclo dei materiali, invece, rappresenta un atto civico: nobilitare ciò che è stato scartato per rendere l’opera “figlia del suo tempo”.

Quanto è importante per te il concetto di “manipolazione” nell’arte?

Se intendiamo la riproducibilità tecnica di opere già esistenti, la trovo utile solo per chi lavora su linguaggi consolidati o sviluppa l’arte attraverso la tecnologia. Nel mio caso, ogni opera nasce da un’urgenza interiore: appena concepisco un’idea, devo fissarla subito su carta – anche fosse una tovaglietta o un fazzoletto sul Frecciarossa – e realizzarla nel giro di pochi giorni. Le proporzioni e la struttura si armonizzano naturalmente, come le ultime tessere di un mosaico.

Hai mai avuto un momento in cui il processo creativo ti ha sorpreso?

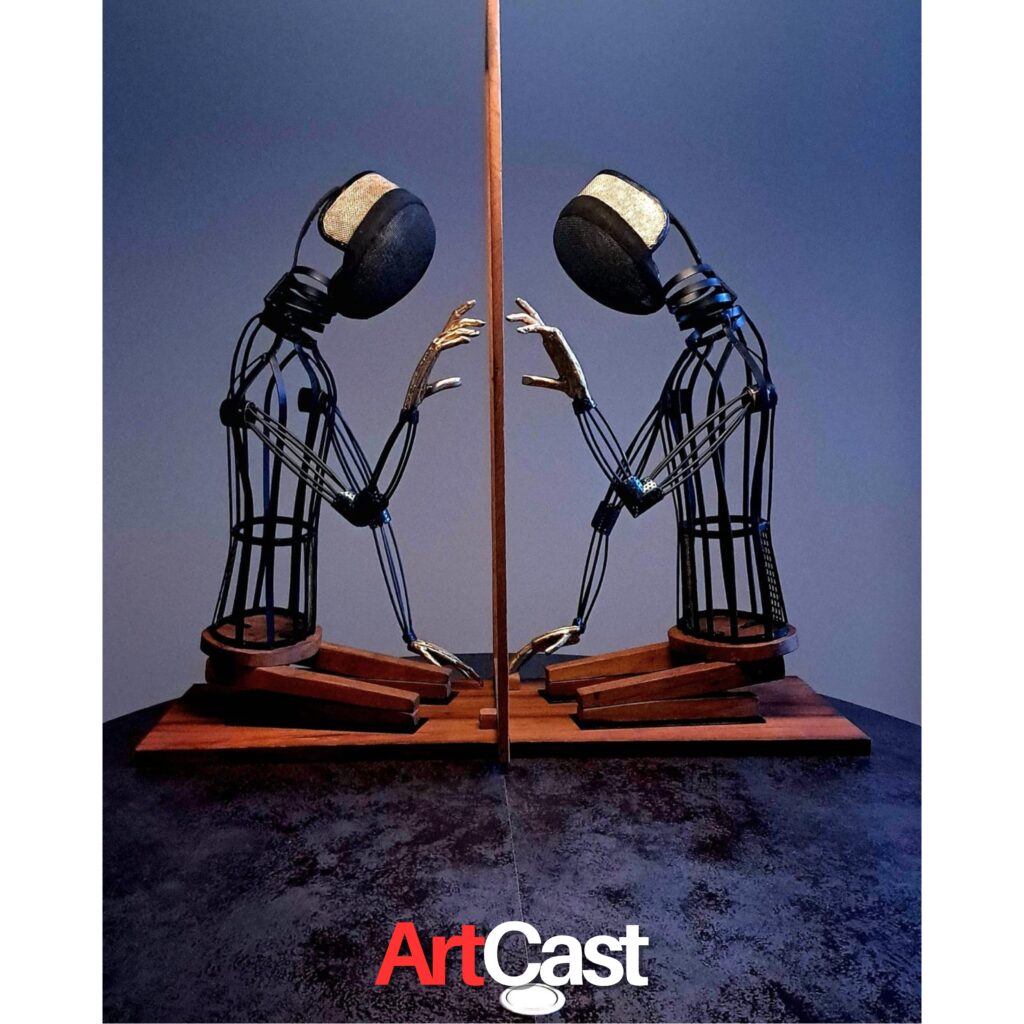

Sì, con In Speculo, una delle mie opere più riuscite e perturbanti. Cercavo di creare un “varco dimensionale”, ma solo alla fine ho compreso il vero portale: l’immaginazione dello spettatore. Ho realizzato una specchiera senza specchio, lasciando allo sguardo altrui il compito di completarla.

Il rapporto tra artista e curatore è essenziale per dare struttura a un percorso. Come descriveresti il tuo legame con la tua curatrice?

Lo definirei osmotico. Il rispetto personale e professionale tra noi è massimo. Un buon curatore è come uno scout: cerca l’artista giusto, lo osserva, lo seleziona e, se scatta la scintilla, si instaura un legame profondo. Ho avuto la fortuna di incontrare una curatrice che non solo ha eccezionali capacità manageriali e curatoriali, ma ama il proprio lavoro con una passione autentica.

Quanto influisce la curatela sulla tua pratica artistica?

Il talento da solo non basta. Un curatore è fondamentale per dare visibilità e credibilità a un artista, valorizzandolo nei contesti giusti e affinando la lettura delle sue opere. È una guida che sa spronarti e aiutarti a trovare la fiducia necessaria per esprimere al meglio il tuo potenziale creativo.

Ci sono stati momenti in cui il lavoro curatoriale ha offerto nuove chiavi di lettura delle tue opere?

Sì, spesso. All’inizio, l’urgenza di creare è un bisogno personale: vuoi comunicare per te stesso. Ma la sensibilità e la preparazione di un curatore possono trasformare un’opera apparentemente semplice in una narrazione epica, amplificandone il significato e il confronto critico con il pubblico.

Guardando al futuro, c’è un progetto o una direzione che vuoi esplorare? Qual è il messaggio che vuoi lasciare con la tua arte?

Credo che l’uomo sia il risultato di un’evoluzione naturale unita a influenze universali. Oggi, la robotica e la genetica stanno accelerando la nascita di una nuova specie. Forse la tecnologia non salverà l’uomo, ma lo sostituirà. Il mio obiettivo è accompagnare questo cambiamento, ricordando che, al di là del progresso, non dobbiamo perdere la nostra sensibilità, le emozioni, l’amore e l’anima.

Intervista curata da Charlotte Madeleine Castelli